浙江图书馆建立于一九〇〇年,到今天一百二十多年,历史算不上悠久。但是,一个地方的公共图书馆,是这个地方的文化地标,而从事公共图书馆管理的那些先生,他们的学识厚度、思想境界、人品高度,直接影响这个图书馆的事业发展。古往今来,概莫能外。

十九世纪末二十世纪初,清政府已经日薄西山,但是,民族的文化事业却在有识之士的推动下,呈现出积极的发展态势。尤其是当时一些维新派人士,看到教育文化对国家民族发展的重要性,指出:“今日振兴之策,首在育人才。育人才必能新学术,新学术必改科举、设学堂、建藏书楼。”(汪康年语)也有人提出,培养人才有三件事要做:办学校、开报馆、创办图书馆。在这一背景,一九〇〇年杭州藏书楼建立,一九〇三年改名为浙江藏书楼,一九〇九年浙江藏书楼和浙江官书局合并,名称改为浙江图书馆。

浙江藏书楼发展为浙江图书馆以后,地方政府对这个新生事物十分重视,由浙江提学使支恒荣兼任督办,提学使相当于现在分管文化教育的副省长,督办相当于现在的馆长。由副省级领导兼管图书馆,体现出对图书馆地位、作用的高度认知。当时的“副省长”是名义上的“馆长”。

辛亥革命前后,浙江省政府开始聘请名人、学者到杭州西湖主政浙江图书馆。其中辛亥革命以后最早主政浙江图书馆的一位先生,是湖州人钱恂(1853-1927)。虽然钱先生在浙江图书馆馆长位置上的时间只有九个月,但却声誉卓著,为浙江图书馆事业做出了不少名垂青史的贡献。

钱恂(1853-1927)

钱恂(1853-1927)

钱恂出身于清末湖州的名门望族,是钱稻荪的父亲、钱三强的伯父,和弟弟钱玄同年纪相差三十多岁,是同父异母的兄弟。钱恂生于一八五三年,很早就出道,受到清朝重臣薛福成、张之洞的器重。一八八九年,钱恂受薛福成之命,整理宁波天一阁存书。一八九〇年他以直隶候补县丞的身份,随薛福成出使英国、法国、意大利、比利时。回国后,钱恂协助张之洞办洋务,一八九三年以盐运使衔分省补用知府,出任湖北自强学堂首任提调,协助总办蔡锡勇聘请教师、制定章程、筹措经费、建筑校舍、管理师生、编订教材、组织教学等,为自强学堂的发展不遗余力。蔡锡勇去世后,由钱恂全面负责自强学堂的工作。后来,钱恂又出使荷兰、意大利等地。

一九〇九年钱恂回国时已年过半百,是国内著名的外交家,成为家乡湖州的骄傲。一九一〇年钱恂先生回家乡湖州暂住。此时,湖州府中学堂的校长沈谱琴恭请钱恂到湖州府中学堂代理“校长”一个月,以激励家乡学子。当时沈雁冰(茅盾)正在这个中学读书,所以他晚年还能够清晰地记得,钱恂先生非常认真,代理校长后,亲自到教室里听老师讲课,还指出什么地方讲错了,尤其是英语教师的课,钱先生毫不留情地指出其讲错的地方。他还让弟弟钱玄同代国文课,让儿子钱稻荪代英文课。后来,钱先生还亲自给茅盾他们这些中学生上作文课:“钱老先生来到我们班上,他不出题目,只叫我们就自己喜欢做的事,或想做的事,或喜欢做怎样的人,写一篇作文。”茅盾在课堂上写了一篇作文,钱恂先生的评语是:“是将来能为文者。”阅人无数的钱恂先生,从中学生沈雁冰的作文里,看到了未来的文学家!当时的中学生茅盾看到钱先生的评语,激动不已,愈加努力。星期天,茅盾他们这些学生,专门相约到钱恂先生的临时住处游玩,受到钱先生的欢迎,钱先生给这些学生看自己从国外带回来的杂志、画册,开阔他们的眼界,给茅盾留下了深刻印象。

辛亥革命后,浙江地方政府请钱恂出任浙江图书馆总理,后改为馆长。浙江图书馆自此才有“馆长”之名。钱恂到浙江图书馆上任后,就和夫人单士厘一起检查隔壁文澜阁的四库全书,编写文澜阁缺书目录。当时他看到杭州西湖孤山脚下的“文澜阁”潮湿,不利于珍藏《四库全书》,于是派人将文澜阁边上的墙打通,将《四库全书》移到一墙之隔的“红楼”珍藏,为《四库全书》找个安全的新家。

文渊阁《四库全书》

文渊阁《四库全书》

钱恂先生此举,在当时的杭州引起轩然大波。因为“红楼”是当时杭州西湖边一个非常高雅的场所,曾经是为招待德国皇太子来杭州时之用而建造的,后来成为杭州达官贵人宴会作乐的场所;辛亥革命后,依然是杭州的官吏、军政要人趋之若鹜的地方。现在钱恂将“红楼”作为《四库全书》的栖身之所,自然得罪了一些人。这些人向省议会告状,议会让教育司(当时浙江图书馆的主管单位)说明,到底是怎么一回事。当时教育司是沈钧儒在负责,沈钧儒也没有办法,只好找张宗祥先生过来商量,请张宗祥去一趟图书馆了解情况。于是,张宗祥一个人跑到西湖孤山路浙江图书馆。钱恂先生一见到张宗祥,就拉着张宗祥到“红楼”看《四库全书》。张宗祥发现“红楼”的书柜里,整整齐齐地摆放着《四库全书》,整理得非常有条理。张宗祥告诉钱恂先生:“今天来就是为了了解这座房子的使用情况,能不能请钱先生写个材料给教育司?”钱恂先生二话不说:“好,现在就写,请你带回去。”于是,钱恂先生关于“红楼”的使用情况和建议,被送到了省教育司。沈钧儒在省有关会议上通报了“红楼”的使用情况,得到大家的理解和支持。既然钱恂先生在“红楼”办了这么一件好事,后来,省政府就决定将这座“红楼”建筑正式划给浙江图书馆,作为浙江图书馆的馆舍。

钱恂先生不光为《四库全书》找到一个栖身之所,还以自己的名声为代价,为浙江图书馆争取到一座“红楼”。这座“红楼”现在依然在为浙江图书馆服务,是浙江图书馆古籍部的一部分。

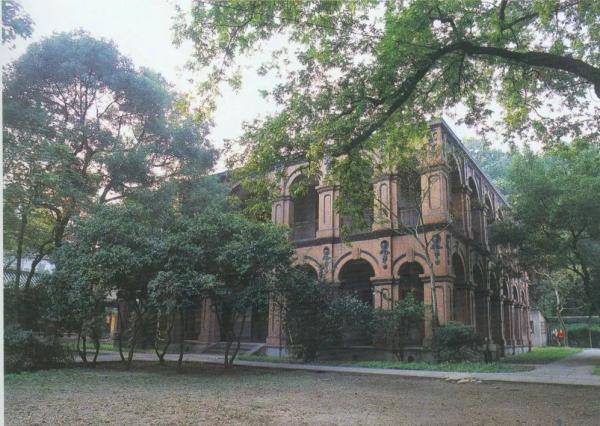

浙江图书馆“红楼”

浙江图书馆“红楼”

钱恂先生在浙江图书馆的短短几个月里,还为浙江图书馆制定了一个现代公共图书馆的章程,这是浙江有图书馆名称之后的第一部章程,其意义非同一般。钱恂先生主持制定的《浙江图书馆章程》共有十二章,包括图书馆所有业务。钱先生是见识过西方国家公共图书馆的管理水平的,他虽然不是专业的图书馆专家,但是知道西方国家先进的管理方法,这些方法用在图书馆的管理上,游刃有余。在章程的第一章“总则”中,钱先生开宗明义:第一条,“本馆隶属于浙江教育司,定名浙江图书馆”;第二条,明确图书馆地址;第三条,明确图书馆内设机构,分“藏书室,阅书室、办事室”三部分。钱先生还特别重视图书馆统计工作,要求每个月出月报,每个季度出季报,每年出年报。第二章是制定图书馆各个管理岗位人员的职责,馆长、副馆长、司书员、司书生等,要求明确,职责分明。钱先生在章程中对民间图书搜集购买工作尤其重视,明确提出要抢救民间图书,如第八章第七十八条“坊间如有精版旧书印本或抄本出售者,一经访闻务须随时购买”。同时,钱先生在章程中还专门提到图书馆的版权意识。

一九一二年十二月,钱恂先生离开浙江杭州,到北京担任大总统顾问、参政院参政。这位清末著名的外交家,在杭州留下了浓浓的图书馆情怀。他人在北京,心一直牵挂着西湖边残缺不全的《四库全书》。后来,钱先生在北京利用自己的声望,组织补抄文澜阁所缺的阁书,一九一五年,在钱先生主持下以文津阁的《四库全书》为底本开始补抄,史称“乙卯补抄”。用八年的时间,抄缺书三十三种二百六十八卷,同时还购回旧抄一百八十二种,为浙江图书馆的《四库全书》的完善,做出了不可估量的巨大贡献。

在钱恂之前,俞平伯先生的父亲俞陛云(1868-1950),也曾经在浙江图书馆主持过工作,不过,俞先生那时不叫馆长,而叫“监督”。当时他四十多岁,主持浙江图书馆,负责孤山路图书馆馆舍的基本建设,同时接收文澜阁在外面流失多年残缺不全的《四库全书》。这同样是浙江图书馆历史上功德无量的事。

俞陛云一八六八年出生于浙江德清县的名门望族,他的爷爷是清朝太史公俞樾,他自己是清光绪二十四年的进士,并被钦点为探花,是个学霸。据说,俞陛云十六岁中秀才,德清县里是第一名。十七岁到杭州应乡试,考得第二名,三十岁参加殿试,考入前三名。就是如此优秀的才俊,在辛亥革命改朝换代的时期,担任浙江图书馆监督,负责图书馆的基本建设,放下身段,修建馆舍,与泥瓦匠打交道。

本来,俞陛云先生可以在其祖父曾经讲授学问的地方继续从事图书馆事业,但当时清朝政府已经更替,北京市政府为了修清史,成立“清史馆”,专门组织一批人到北京来修清史。俞陛云是清朝进士出身,被清史馆聘请为“协修”,邀请他到北京工作。清朝对俞陛云先生是有知遇之恩的,请他到北京参加清史编纂,他自然义不容辞。据说,俞陛云到北京,还有一层意思,就是他和已经废黜的清朝皇帝爱新觉罗·溥仪私交甚厚。但朋友归朋友,在民族大义面前,俞陛云绝不含糊。溥仪一九三二年在东北成立伪满洲国时,曾经秘密派人到北京俞府,盛情邀请俞陛云去东北,帮助溥仪“佐政”伪满洲国事务,俞陛云将溥仪派人送来的邀请函撕个粉碎,从此和溥仪绝交。

一九三七年卢沟桥事变以后,俞陛云不愿与敌伪为伍,离开北平城,到郊区隐居,靠卖字为生,保持了自己的民族气节。

在浙江图书馆的发展历史中,做出突出贡献的先生还有不少,张宗祥先生(1882-1965)也是其中一位。张宗祥,字阆声,号冷僧,浙江海宁人,担任浙江图书馆馆长长达十五年。

他是一九〇二年的举人,后来在秀水学堂、浙江高等学堂和浙江两级师范任教。辛亥革命以后,张宗祥到浙江教育司担任中等教育课课长,后来又到北京担任教育部视学兼京师图书馆主任,一九二三年回到浙江,担任浙江省教育厅厅长。在教育厅长位置上,张宗祥发起募捐补抄文澜阁《四库全书》的壮举,史称“癸亥补抄”,成为浙江文化界的佳话。

当时浙江图书馆归省教育厅管理,所以张宗祥到浙江教育厅厅长任上时,首先找到当时的馆长章仲铭(1865-?)。章馆长是章太炎的二兄,也是和张宗祥同年考取的举人,两人是老朋友。当时张宗祥请章仲铭馆长进一步核对十多年前钱恂先生编的《四库全书》缺书目录,弄清楚到底还缺多少,同时让章馆长准备好抄书的专用纸。此时,多时不见的老朋友堵申甫(1884-1961)到教育厅办公室看望张宗祥,堵先生是张宗祥在两级师范的同事,也是杭州第一师范学校教师,曾经教过丰子恺,与弘一法师交谊深厚。聊天中,张宗祥关心堵申甫的生活情况,堵先生说,生活倒没有什么问题,现在年纪不大,有机会还想做点事。张宗祥问:想做什么?堵先生说:做点让后人知道的事,事情的大小,报酬的多少,倒无所谓。张宗祥说,好的,我给你留一下心。

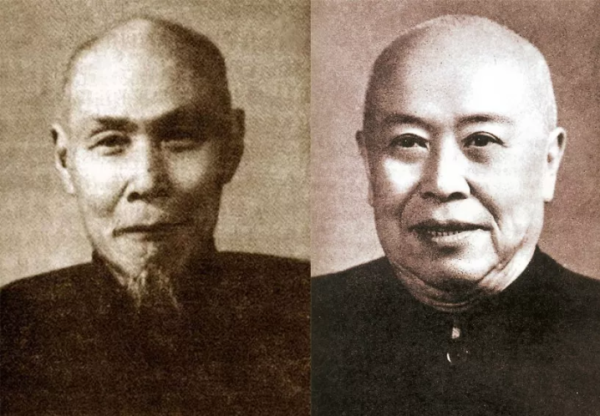

堵申甫(左)与张宗祥(右)像

堵申甫(左)与张宗祥(右)像

当时张宗祥和章仲铭商量,如何把缺的《四库全书》补抄齐全,给后人留一部完整的《四库全书》。但是二十世纪二十年代的中国,浙江省教育厅也没有那么多的钱来补抄《四库全书》,初步计算,补抄的费用大概缺少二三万元。于是张宗祥发愿,通过募捐,解决补抄的经费问题。说干就干,张宗祥立即连夜坐火车到上海,找自己熟悉的浙江朋友商量,立马得到在上海的浙江人的大力支持,其中,浙江南浔在上海的富豪,率先响应张宗祥的募捐。张宗祥对此回忆说:

1922年初冬,我就拣一天星期六的夜车,独个儿往上海跑,向一个小旅馆名叫三泰的,而实在是海宁人到上海必住的旅馆中一住,次晨第一个先找周湘舲(庆云),和他一谈文澜必须抄补使成全书,现在机会好,可据文津阁抄配,我此来是想募款的,我不等他说话,一口气说下去:“我的募款方法:(1)非本省人就是富可敌国也不募;(2)本省九府属每府皆能有人捐助最好。(3)每一股以500元为定额,如果财力不足可以几个人拼成一股,不成股的不募。”湘舲听我说完,就直立起来说:“我赞成,我帮你募,不限于湖州,凡是浙江人可以应募的,我都为尽力,你几时回去?”我说:“我这就去找张菊生(元济),谈好之后,明天早车回去最好,不能走,下午一定要回去。”湘舲说:“我明晨来三泰看你,你既忙,明午在我家吃中饭,我约几个人连菊生在内,大家当面谈一谈如何?”我答应了,就去看菊生,菊生很高兴,一切帮忙。在当日下午又找了沈冕士(沈铭昌)等几个熟人和在上海的亲戚。次晨7点钟菊生来了,尚未坐定,湘舲也来了,3个人并不十分谈到本题,谈的还是海内收藏家的变迁为多。我问了湘舲,中午的饭局约了蒋孟苹没有,他说:“约了,虽然他处境极窘,但这一件事他是爱闻爱管的,一定会尽力劝募的。”菊生有事先行,我就坐了湘舲的马车,两个人一道去看孟苹,终于三个人就同到了晨风庐(湘舲的住宅)。中午同席的除了菊生、孟苹和主人之外,张泽民、张澹如、王绶珊、沈冕士等都在座。我想浙江在上海的丝商、盐商、达官们的财力相当雄厚,就将发起补抄四库不拟用公款的意思,以及募款的方法详细说了一遍,后面又说到在本省的募款,由本人回去负责筹募,在上海的,渴望在座诸公有钱出钱、有力出力,共襄盛举。大家都表示尽力相助。菊生和湘舲都同样提出一个问题,要我答应。问题是:“无论你的官升迁到什么地方,这一件事体必须办到结束为止,不能半途丢着不管。”我的答复是:“除了死亡,我一定管到底。但是筹集起来的款项,无论上海、浙江,一概汇到湘舲处由他一人管理;以后无论何处要用钱,由我致书湘舲照汇。”大家也都认为妥当,就大说大笑各自纵谈。孟苹知道我爱喝酒,尽力相劝,我喝了3斤多黄酒,一上火车在二等车室内就睡到杭州。

这就是张宗祥的情怀,为了补抄《四库全书》,他作为浙江省教育厅厅长,不用公款办公事,而用浙江人自己私人的钱来办公事,补抄《四库全书》。浙江的那些老板,被张宗祥的精神感动,纷纷解囊。募捐消息传开以后,迅速募到相应的款项,“癸亥补抄”开始启动。其间,浙江省督办卢永祥支持他募捐补抄《四库全书》,个人捐助四千元,省长张载阳见到张宗祥,说:“冷僧,我可没有多少钱捐助你的事业。”后来这位省长个人捐了五百元。

癸亥补抄本《四库全书》

癸亥补抄本《四库全书》

募捐的费用基本落实以后,张宗祥先生就邀请堵申甫先生来商量,请他到北京去主持补抄工作,并且详详细细地向堵先生交代去北京补抄的事项。此时的张宗祥先生,还没有在浙江图书馆担任馆长。据史料,这次“癸亥补抄”,总共抄补二百一十三种,五千六百六十卷,成为现代浙江文化史上的一件盛事。

说来也很有意思,冥冥之中仿佛有天助,张宗祥在上海募捐时说过的一番话,竟然让他兑现了承诺,没有半途而废,两年的辛苦,终于完成“癸亥补抄”,此时张宗祥正好接到去温州担任“瓯海道尹”的任命,所以在一九二五年一月十日匆匆赶去温州主政了。

抗战结束以后,南京政府专门派人征求张宗祥意见,能否将文澜阁《四库全书》放在南京,因为南京毕竟是当时“首都”,张宗祥词严义正地指出:“这本是一件公物,是民国向清室接收下来的财产,任凭当局的处置,我个人有何意见可以发表。不过我补抄时未用公家一纸一笔,都是向浙人募来的私财,外省的富翁也不曾惊动一个。所以现在这一部书多多少少有一部分是属于浙人公有的,好在菊生、湘舲等几位都在上海,你何妨向政府建议征求浙江父老的意见看是如何?至于我个人意见是希望留在杭州的。”当时,张宗祥这一番话说过以后,《四库全书》就运回了杭州。如果当时文澜阁《四库全书》被国民党政府截留在南京,那么后来的命运可想而知!

也许真是缘分,新中国成立后,张宗祥先生在浙江图书馆担任馆长十五年,“得重抚摸着旧时的书籍”,一心一意为浙江的文化建设呕心沥血,在浙江图书馆的历史乃至浙江文化史上,将会记载张宗祥先生的贡献。

抗战时期和《四库全书》共命运的毛春翔先生(1898-1973),虽然一生没有担任过图书馆领导,但是对浙江图书馆《四库全书》的贡献却是巨大。抗战开始后,文澜阁的阁书、善本书共二百二十八箱,在一九三七年八月四日清晨,从西湖边孤山出发,在日寇炮火的紧追下,由四十岁左右的毛春翔和图书馆的同事日夜陪伴,一路被护送到贵阳。在他的回忆文章里,有些细节,让人读后惊心动魄、刻骨铭心。如他们一路奔波到富阳时,筋疲力尽,当时《四库全书》运到了富阳渔山江边,但是距离事先联系的石马村,还有十五华里,石马村年轻绅士赵坤良兄弟出面相助,组织村民将二百二十八箱珍贵图书及时运进村里。尤其让人感动的是,赵坤良当时是杭州民众教育馆教导干事,将自家的房子让出来,安顿文澜阁的《四库全书》。图书存放在赵宅后,赵坤良立即将自己家的灶头拆掉,换到其他房子做饭,消灭火烛隐患,防止意外。

后来,毛春翔等人护送《四库全书》,一路颠簸到达贵阳郊区地母洞,才算安定下来。当时为了守护这些国宝级的图书,毛春翔等人一直居住在贵阳郊区荒山野地的地母洞,夏天任凭虫叮蚊子咬,冬天阴冷潮湿。据说当时为了改善住宿条件,经过批准建造了两间茅草棚,但是茅草棚刚刚建好,敌人的战火又烧到贵阳,于是他们立即迁移到四川重庆的青木关。十四年抗战的颠沛流离,珍贵图书《四库全书》有毛春翔这样的先生们的精心守护,才能够传承下来。

在浙江图书馆的先生们中,我们自然也不会忘记陈训慈先生(1901-1991),他一九三二年至一九四一年之间任职图书馆馆长,在社会文化水平普遍低下的年代里,他把图书馆作为提升社会文化水平的重要载体,不遗余力地普及社会教育和提高图书馆学术研究的水平。陈先生在任期间,开拓创新,策划了许多新的举措,开展省内通信借书和杭州市内递送借书,尽量把图书馆的社会效益最大化。我们现在利用网络快递,将书送到读者手中,恐怕就是陈先生当年曾经尝试的延伸吧!陈先生当年还曾经尝试图书馆全年三百六十五天开放制度,让希望阅读的读者,每天都可以进来。这是非常有远见的以读者为中心的现代公共图书馆意识。

在抗日战争烽火连天的日子里,还有毅然决然担起浙江图书馆事务的史美诚先生(1906-?)。他在逃难路上,殚精竭虑,负责浙江图书馆的迁移工作,还开展了战时图书馆业务,千方百计收购抗战书刊,不遗余力地宣传抗战,鼓舞民众抗日斗志。可以想象,在那样混乱的世道里做图书馆管理工作是何等的艰难。

还有张宗祥的前任馆长周仰钊先生(1892-1962),他是在杭州解放以后担任浙江图书馆馆长的,到任、离任前后大概八个月时间。但这位曾经参加过同盟会,担任过孙中山大本营秘书的先生,到图书馆以后,接收省通志馆、组织清查馆藏图书、添购新文化图书、修订借阅规则等,在新旧政权交替之际,保存、保护了图书馆大量珍贵藏书,也让图书馆的同人,在时代的蝶变中少些彷徨。

浙江图书馆值得书写的先生太多了,在我读到的有限的史料档案中,除了这些先生以外,还有许多,他们的精神,他们的情怀,至今依然在浙江图书馆一代一代传承。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~