20世纪初,罗马尼亚报刊上的自杀讣告,总是以相同的格式开头:“在绝望之巅,年轻的某某人结束了他的生命……”这个听起来相当浮夸的短语“在绝望之巅”,被著名哲学家E.M.齐奥朗用作自己首部作品的书名。

写作《在绝望之巅》时,齐奥朗年仅22岁,深受抑郁与失眠困扰,写作成为了他自我疗愈的方式之一。书中表现出来的歇斯底里,对失败、绝望和清醒之苦的坦陈,会让人想起陀思妥耶夫斯基的《地下室手记》。

下文 7 篇内容即摘选自《在绝望之巅》,在其中,齐奥朗对种种形而上学问题提出了独特的见解,主题涉及生死、痛苦、荒谬、苦难、贫穷、善恶、生命等等。在他个人化、“警句格言式的”(苏珊·桑塔格)、抒情色彩浓厚的繁复句子中,这些宏大的哲学话题不再抽象,而是获得了有机的现实感。

本文经出品方授权推送。

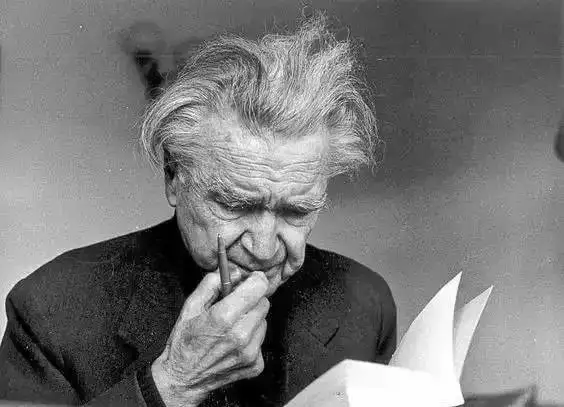

E.M.齐奥朗(Emile Michel Cioran,1911—1995),法籍罗马尼亚裔哲学家。其作品以断章体的形式和对痛苦磨难、虚无主义等问题的思考而著称。他延续了以克尔凯郭尔、尼采、维特根斯坦为代表的哲学传统,被视为“二十世纪的尼采”,影响了苏珊·桑塔格、伊塔洛·卡尔维诺、米兰·昆德拉、保罗·策兰等众多知名作家。代表作有《在绝望之巅》《眼泪与圣徒》《解体概要》《着魔的指南》《思想的黄昏》等。

万物何其杳渺难及!

我不明白,我们在这个世界上,为什么非要做事,为什么非要有朋友和抱负、希望和梦想。退避到世界偏远的一隅,远离世间的喧嚣纷扰,岂不更好?然后我们可以放弃文化和野心;我们将失去一切而一无所得;从这个世界上又能得到些什么呢?有些人觉得收益无足轻重,他们郁郁寡欢,孤单寂寞,不抱希望。

我们彼此之间是何等封闭隔绝!但如果我们彼此完全敞开心扉,看透彼此的灵魂深处,又能将我们的宿命看清几许?我们在生命中如此孤独,以至必须自问:死亡时的孤独是不是我们人类生活的象征。在临终的时刻,还会有什么慰藉吗?想要有人陪伴自己生活和死去,这种意愿标志着巨大的残缺。被人遗弃在某处,孤独地死去,要可取一千倍,这样你就能既无夸张作态,也无他人旁观地死去。

我鄙视那些在临终前操控自己,故作姿态,感染他人的人。只有独自流下的泪水才会灼人。那些要求在死亡时有亲朋围绕的人,是出于恐惧和无法单独度过最后时刻的无能。他们想在临死之际忘记死亡。他们缺乏无尽的勇气。他们为什么不锁好房门,以不受任何限制的清醒和恐惧,来承受那些令人疯狂的感觉呢?

我们与万物如此隔膜!但万物不也同样令我们无从企及?最深邃和最根本的死亡,就是在孤独中死去,届时就连光亮也会变成死亡的成分。在这样的时刻,你会与生活、爱情、微笑、朋友,甚至与死亡全然隔绝。你会问自己,除了世界的虚无和你自身的虚无,是否还有别的东西。

论不想活

总有一些经历让人无法安然承受,事后会让人觉得一切都不再有任何意义。一旦你抵达了人生的极限,在那些危险的边界上,将自己能够得到的一切都运用到了极致,那么平凡的姿态和平常的志向也就失去了它们动人的魅力。倘若你继续活下去,也不过是借助了你通过写作将事物客观呈现,将自己从无边压力中解救出来的本领。创作是逃离死亡魔爪的短暂救赎。

我觉得我必定会爆裂开来,因为生活给我的一切,因为死亡的前景。我觉得我正在死于孤独、爱、绝望、仇恨,还有这个世界给我的一切。每多一次经历,我都会像被吹得超出自身容量的气球一样,再膨胀一些。最恐怖的激发之后,就会炸得什么都不剩。

你在内里生长,疯狂扩张,直到边界不复存在,你抵达了光明的边缘,在那儿,光明被夜晚所窃取,然后你在那个充实的境地,就像在凶猛的旋风中一样,被直接丢进虚无之中。生命同时孕育着充实与空虚,活力与消沉。当我们遭遇将我们吞入荒谬的内心旋涡时,我们又是什么?

我感到我的生命因为太多的紧张、太多的失调,在体内破碎开来。这就像一场无法遏制的爆炸,将你和其他一切都抛入空中。在生命的边缘,你感到你不再是你内在生命的主人,主观性是一场幻觉,无法控制的力量在你体内沸腾,而这与自己的中心或明确而独特的节奏无关。

在生命的边缘,一切都是死亡的诱因。你会因为存在和不存在的一切而死。在这种情况下,每一次经历都是跳向虚无的一跃。当你将生活为你提供的一切,一度运用到了极致,你就走到了再也无法体验到任何东西的阶段,因为再也不剩什么东西了。哪怕你还没有耗尽这些体验的所有可能性,只是把其中最主要的那些经历到极致,也就够了。当你觉得自己快要死于孤独、绝望或爱时,你还没有经历过的一切都会加入这个无穷无尽的悲伤序列。

你无法从这场旋风中幸免于难的感觉,也来自纯粹的内在层面的圆满。生命的火焰在密闭的炉子里燃烧,热量无法从中逃逸。那些生活在外部层面的人,从一开始就得到了拯救:然而当他们并未意识到任何危险时,他们有什么可拯救的地方呢?内在体验的爆发会把人带入绝对危险的领域,因为有意在体验中扎下根基的生命,终究只能否定自己。

生命太有限、太零散,无法忍受巨大的紧张。所有神秘主义者在经历过巨大的狂喜之后,不都感到自己无法再活下去了吗?那些在正常边界之外感受过生命、孤独、绝望和死亡的人,还能对这个世界怀抱什么期待呢?

疲惫与痛苦

你熟悉那种可怕的融化感,仿佛溶解在流淌的河水中,自我被有机液体化为乌有的感觉吗?你身上一切坚固、结实的东西,都在令人厌倦的流动中融化,只剩你的头颅。我说的是一种精准的痛苦感,而不是模糊和不确定的感觉。就像在幻梦中一样,你觉得自己只剩头颅,没有基础和支撑,也没有身体。

这种感觉与身处海滨或忧郁梦幻般的沉思中模糊而快意的疲惫无关,这是一种消耗性和破坏性的疲惫。再也没有努力,没有希望,没有幻想可以满足你。你对自己遭遇的灾难震惊得不知所措,无法思考或行动,陷入寒冷而沉重的黑暗,就像在深深懊悔时一样孤独,你已经抵达了生命负面的极限,它的绝对温度,对生命的最后幻想在此冻结。

痛苦真正的意义——不是出于纯粹的激情或无谓的幻想而做出挣扎,而是生命在死亡的魔爪之中绝望地挣扎——在这股极度疲惫的感受中显露出来。人无法将痛苦的想法与疲惫和死亡的想法区分开来。将痛苦当作挣扎?但又是跟谁一起,因为何种缘故?将痛苦解释为一种因自身的徒劳无益而高涨的热情,或者一场以自身为目标的战斗,绝对是错的。

事实上,痛苦意味着一场生死之争。既然死亡是生命内在固有的,那么几乎所有的生命都是一场痛苦。我只将在生死之战中有意识地、痛苦地体验到死亡存在的那些戏剧性时刻称为痛苦。当你通过死亡进入虚无,当一股疲惫感无可挽回地将你毁灭并且死亡获胜时,真正的痛苦就会发生。在每一场真正的痛苦中,都伴有死亡的胜利,尽管你有可能在那些疲惫的时刻过后继续活着。

在这场混乱中,没有任何幻想成分。每一种痛苦都带有确凿无疑的印记。痛苦不是像一场不治之症,间歇性地折磨着我们吗?痛苦的时刻描绘出了生命中死亡的进程,揭示出生死平衡的崩溃在我们意识中引出的戏码。只有在那种将生命降到绝对负值的疲倦感当中,痛苦的时刻才有可能出现。痛苦时刻的发生频率,是解体和毁灭的指标。

死亡是一种令人作呕的东西,是唯一不能带来快意的执念。甚至在你想死的时候,你对自己的愿望也会怀有含蓄的遗憾。想死,但我对我想死感到抱歉。这就是那些自我放弃、屈服于虚无的人所体验到的感受。最反常的感受就是死亡的感受。试想一下,有人竟因为对死亡的反常执念而无法入睡!

真希望我对自己、对这个世界一无所知!

发疯的先兆

我们通常很难理解,我们当中有些人必然会发疯。但是滑向混乱——在那种情况下,清醒的瞬间就像闪电般转瞬即逝——是一种不可阻挡的宿命。绝对真情流露——此时你被生存的彻底迷醉所俘虏——的灵感篇章,只能在神经高度紧张的状态下写出,要想重新恢复平衡,终归只能是幻想。经过这样的努力,人就没法再过正常的生活了。

隐秘的存在之泉无法再维持正常的喷涌,内心的藩篱失去了所有的真实性。发疯的先兆只会出现在有过这种重要经历之后。人失去了安全感,失去了对眼前事和具体事的正常感受,就好像自己在飞向高峰,备感眩晕。沉重的负担压迫着大脑,把它压缩成一场错觉,但我们的体验所源自的可怕的生理现实,只能通过这样的感受来揭示。这种压迫会催生出一股无以名状的恐惧,它会将你摔在地上,或掀到空中。始终困扰着人们的,不光有对死亡的令人窒息的恐惧;还有另一种恐惧,很少出现,却像闪电一样强烈,就像突发的身心失调,永远打消了未来得享安宁的希望。

这种奇怪的发疯先兆,不可能精确地定位和定义。发疯真正可怕的地方在于,尽管我们还活着,但我们觉得彻底和无可挽回地失去了生命。我继续吃吃喝喝,但已经丧失了我给自己的生理功能带来的任何意识。这近似一场死亡。在疯狂中,人失去了在宇宙中独树一帜的特定个体特征、个人观点和某种意识取向。在死亡中,人落入虚无,失去一切。所以对死亡的恐惧是持久和必不可少的,但其实没有对疯狂的恐惧那么奇怪,在疯狂中,我们的部分存在创造出一种比对死亡那全然虚无的生理恐惧更为复杂的焦虑。

但疯狂不是逃避生活苦难的出路吗?这个问题只在理论上站得住脚,因为实际上,对痛苦的人来说,问题只是出现在不同的光亮中,或者更确切地说,出现在不同的阴影中。发疯的先兆因为对发疯之后恢复清醒的恐惧、对神智回归的恐惧——此时对于灾难的直觉是那样令人痛苦,几乎引发了更为严重的疯狂——而变得更为复杂。不可能通过发疯得到救赎,因为任何有发疯先兆的人,都无法克服对可能恢复清醒的时刻的恐惧。人只有不害怕混乱里的光,才会对混乱欣然接受。

个人发疯的具体形式是由身心状况所决定的。由于大多数疯子是抑郁症患者,所以抑郁型疯狂难免比愉快的、快活的、狂躁的兴奋更常见。黑色的忧郁在疯子中非常常见,几乎所有疯子都有自杀倾向,而对神智健全的人来说,自杀似乎是很成问题的解决方案。

我愿意在一种情况下发疯,就是说,我愿意成为一个快乐的疯子:生气勃勃,总是心情不错,没有任何烦恼和执着,毫无意义地从早笑到晚。虽然我渴望光明的狂喜,但我不会这样要求,因为我知道狂喜之后便是严重的抑郁。我倒希望有一阵温暖的光从我身上落下,改造着整个世界,这阵光悠然迸发,保留了光明的永恒特有的平静。它远离狂喜的浓度,它会是优雅的轻盈和欢快的温暖。整个世界应当漂浮在这场光的梦里,在这明晰而虚幻的喜悦状态中。障碍和物质、形式和限制将不复存在。就让我在这样的风景中死于光明吧。

什么都无法解决的世界

除了死亡这唯一一件确定无疑的事,这个世界上还有什么是无可怀疑的?又要怀疑又要活下去——这是一个悖论,但算不上悲惨,因为怀疑不像绝望那么强烈、那么折磨人。抽象的怀疑——人只是部分参与其中——更为常见;而对于绝望,人是全副身心地参与其中。哪怕最拖累身心、最严重的怀疑,也达不到绝望的强度。

与绝望相比,怀疑的特征就是一定程度的浅尝辄止和流于表面。我可以怀疑一切,可以冲着世界露出轻蔑的笑容,但这并不妨碍我吃饭、安睡、结婚。在绝望中——绝望的深度只有亲身经历才能明白——只有付出巨大的努力,才能完成这类活动。在绝望之巅,谁也没有睡觉的权利。所以真正绝望的人无法忘记自己的悲剧:他的意识将主观的苦恼那份痛楚的真实维持如初。

怀疑是为难题和事情感到焦虑,源于所有的大问题无法解决的特点。如果这类问题得以解决,怀疑就会转变成更为正常的状态。在这方面,绝望者的情况截然不同:就算所有难题都解决了,他的焦虑也不会有任何减轻,因为他的焦虑是出自他本人的主观体验。绝望就是这样一种状态:焦虑与不安,如影随形地伴随着存在。绝望中的人不会被“问题”所困扰,而是会遭受内心的痛苦和火的折磨。

遗憾的是,在这个世界上,什么都无法解决。但从来没有,也永远不会有任何人会为此自杀。在我们的存在当中,理性的焦虑在所有的焦虑中占了太多的分量!所以我才更喜欢被内心的火烧灼、被命运折磨的戏剧性生活,胜过沉迷于抽象的理性生活,抽象并不能吸引我们主体性的本质。我鄙视抽象思考里没有危险、疯狂和激情。思想是何等丰盈、活泼、热情!真情实意就像泵入心脏的血液一样,滋养着它!

观察这个戏剧性的过程是很有趣的:人们原本只在意抽象和事不关己的问题,公正无私,浑然忘我,一旦他们经历了病痛,就会思考起他们自己的主体性和存在方面的问题。积极而客观的人没有足够的心智资源,把他们自己的命运变成一个有趣的难题。人必须走下内心地狱的所有台阶,才能把个人的命运变成一个主观却普世的难题。

如果你没有被烧成灰烬,那你就能真心实意地进行哲学思考了。只有在你都懒得鄙视这个充满无解难题的世界时,你才能最终达到个人存在的优秀水平。之所以如此,并不是因为你有什么特殊的价值或优点,而是因为你除了自己的痛苦,对其他东西都不感兴趣。

对苦难的垄断

我问自己:为什么只有一部分人受苦?为什么只有一部分人被从正常人的行列中挑选出来,被送上受刑架?有些宗教坚持认为,上帝通过苦难来考验我们,或者我们通过苦难来赎回邪恶和不信奉。就算这样的解释可以让信教者满意,但对于任何注意到苦难是随意和不公正的人来说,依然是不够的,因为无辜的人往往受苦最多。苦难没有正当的理由。苦难没有价值的高低之分。

苦难最为有趣的地方,就是受难者对其绝对性的信念。他相信自己对苦难有垄断权。我认为只有我在受苦,只有我有权利受苦,尽管我也意识到,有比我的更可怕的受苦方式——肉块从骨头上掉落,身体在别人眼前四分五裂,还有种种畸形、罪恶、可耻的痛苦。

人们问自己,怎么会这样?既然如此,人们怎么还能说起宿命和其他诸如此类的无稽之谈?苦难让我深受感动,以至失去了所有的勇气。我失去了信心,因为不明白世界上为什么会有痛苦。它起源于生命的兽性、非理性和恶魔主义,解释了世界上苦难的存在,但并不能证明它的正当性。或者说,苦难的存在并不比生命更有正当的理由。生命是必要的吗?还是说,生命的合理性完全是内在固有的?为什么我们不应该奉劝自己,接受非存在的最后胜利,接受存在向着虚无推进、存在向着非存在推进的想法?非存在不是最后的绝对现实吗?这个悖论就像世界的悖论一样具有挑战性。

虽然苦难让我感动,有时甚至让我高兴,但我永远不能为苦难写辩护词,因为长期的苦难——所有真正的苦难都是长期的,虽然在最初阶段有净化的效果——会使理性松动,使感官迟钝,最后带来毁灭。只有那些对苦难感兴趣的审美者和业余爱好者,才会对苦难抱有轻松的热情,他们误以为苦难是一种娱乐,不明白苦难中既有毒药,一种可怕的破坏性能量,也有丰厚的肥力,需要付出昂贵的代价。对苦难的垄断就是活在深渊之上。所有的痛苦都是深渊。

那些坚持认为自杀是捍卫生命的人是懦夫。他们编造解释和借口,来掩饰他们的无能和胆怯,因为实际上,实施自杀,不可能有合乎意志或理性的决定,只有有机的、隐秘的理由预先做出了决定。

对那些自杀的人而言,死亡有一股病态的吸引力,他们试图有意识地抵制着这股吸引力,但无法将这股吸引力全然遏制。他们体内的生命是如此失衡,没有任何理性的辩论可以加以纠正。不会有理智清醒的自杀者,在对虚无和生命的徒劳进行沉思之后,得出合乎逻辑的结论。

如果有人说,古代曾有智者在孤独中自杀,我会回答说,他们之所以能这样做,只是因为他们已经扼杀了自己的生命。思考死亡和类似的危险话题,是对生命发出致命一击,因为思考这么多痛苦问题的心灵,肯定已经受伤。没有人会因为外部原因而自杀,只会因为内心的失衡。在类似的不利环境下,有的人无动于衷,有的人被感动,有的人被逼自杀。要沉迷于自杀,必须有这样的内心痛苦:所有自我设置的藩篱都被冲破,除了灾难性的眩晕、奇怪而强大的旋风,什么都没有留下。

自杀怎么可能是对生命的捍卫?人们说,自杀是由失望引起的。这意味着你曾渴望生命,你曾抱有期望,但它没有实现。这是错误的辩证法!仿佛自杀者在死前没有活着、没有希望、没有野心、没有痛苦。自杀的关键是相信你不能再活下去了,不是因为心血来潮,而是因为可怕的内心悲剧。无法生存是对生命的捍卫吗?任何自杀都令人动容。所以我想知道,为什么人们还在寻找原因和正当理由,为什么还会贬低自杀。没有什么比给自杀者划分等级,把他们分为高尚和庸俗更可笑的了。失去生命足以让人动容,足以避免对动机的琐碎探寻。

我鄙视那些嘲笑别人为爱自杀的人,因为他们不明白,对爱而不得的人来说,这场爱是对他的存在的抹杀,是毁灭性地坠入无意义之中。未能实现的激情导致的死亡,比巨大的失败还要快。巨大的失败是慢性的痛苦,但被挫败而导致的强烈激情杀起人来,就像一道闪电。我只欣赏两类人:潜在的疯子和潜在的自杀者。只有他们能激发我的敬畏,因为只有他们能有伟大的激情和伟大的精神转变。那些积极生活,充满自信,对自己的过去、现在和未来都感到满意的人,只能得到我的尊敬。

我为什么不自杀?因为我对死亡和对生命一样厌恶。我应该被扔进燃烧的大熔炉里!我为什么会在这个世界上?我觉得有必要大声呼喊,发出野蛮的尖叫,它会让世界为之颤抖。我就像一道闪电,准备将世界点燃,用我的虚无之火吞噬一切。我是有史以来最畸形的存在,是充满火焰和黑暗、充满愿望和绝望的天启之兽。我是笑容扭曲的兽,向着幻觉收缩,向着无限扩张,在同时生长和死亡,愉快地悬浮在对虚无的希望和对一切的绝望之间,在香气和毒药中长大,被爱与恨折磨,被光和影杀死。我的象征是光明的死亡和死亡的火焰。火花在我的体内消亡,却又以雷电的形式重生。黑暗本身在我体内熠熠生辉。

不再是人

我越来越相信,人是一种不幸的动物,遭到抛弃,被迫在生活中寻找自己的出路。自然界里从来没有像他这样的东西。他因为所谓的自由而遭受的痛苦,比他被囚禁在自然存在中,要痛苦一千倍。毫不奇怪,他经常渴望成为一朵花或某种别的植物。当你发展到想像植物那样,毫无意识地活着,那你就已经对人性感到绝望了。但我凭什么不应该和花朵交换位置?我已经知道作为人意味着什么,那就是生活在历史中,拥有理想——对我来说还有什么好处?

当然,身为人,是一件很棒的事!但它主要还是一场悲剧,因为做人意味着以一种完全不同的方式生活,要比自然存在更复杂、更戏剧化。随着你向无生命领域一路下行,生命的悲剧性也会逐渐消失。

人倾向于垄断世间的悲剧和痛苦,所以对他来说,救赎是一个无法解决的迫切问题。我不为自己是人而自豪,因为我太清楚做人是怎么回事了。只有那些没有强烈体验过这种状态的人才会感到自豪,因为他们打算成为人。他们的喜悦是自然的:人类当中有一些人,不比植物或动物高贵多少,因此渴望成为人类。但那些知道做人意味着什么的人,只渴望着成为别的东西。

如果可以,我愿意每天选择另一种形式,植物或动物,我愿意逐一成为所有的花卉:野草、蓟草或玫瑰;枝条凌乱的热带树木、岸边的海草、被风吹拂的大山;捕食的猛禽、呱呱叫的鸟、歌声婉转的鸟;林中野兽或被驯服的动物。

让我疯狂而不自知地过上每一个物种的生活,让我尝试整个自然界的光谱,让我优雅而谨慎地变换,仿佛这是最自然不过的过程。我将如何寻觅巢穴和洞穴?在荒山和大海、丘陵和平原上徘徊!只有这样的宇宙冒险,在植物和动物领域的一系列变形,才能唤醒我再次做人的愿望。如果说人与动物的区别在于,动物只能是动物,而人也可以不是人,也就是说,是某种自身以外的东西,那我就不是人。

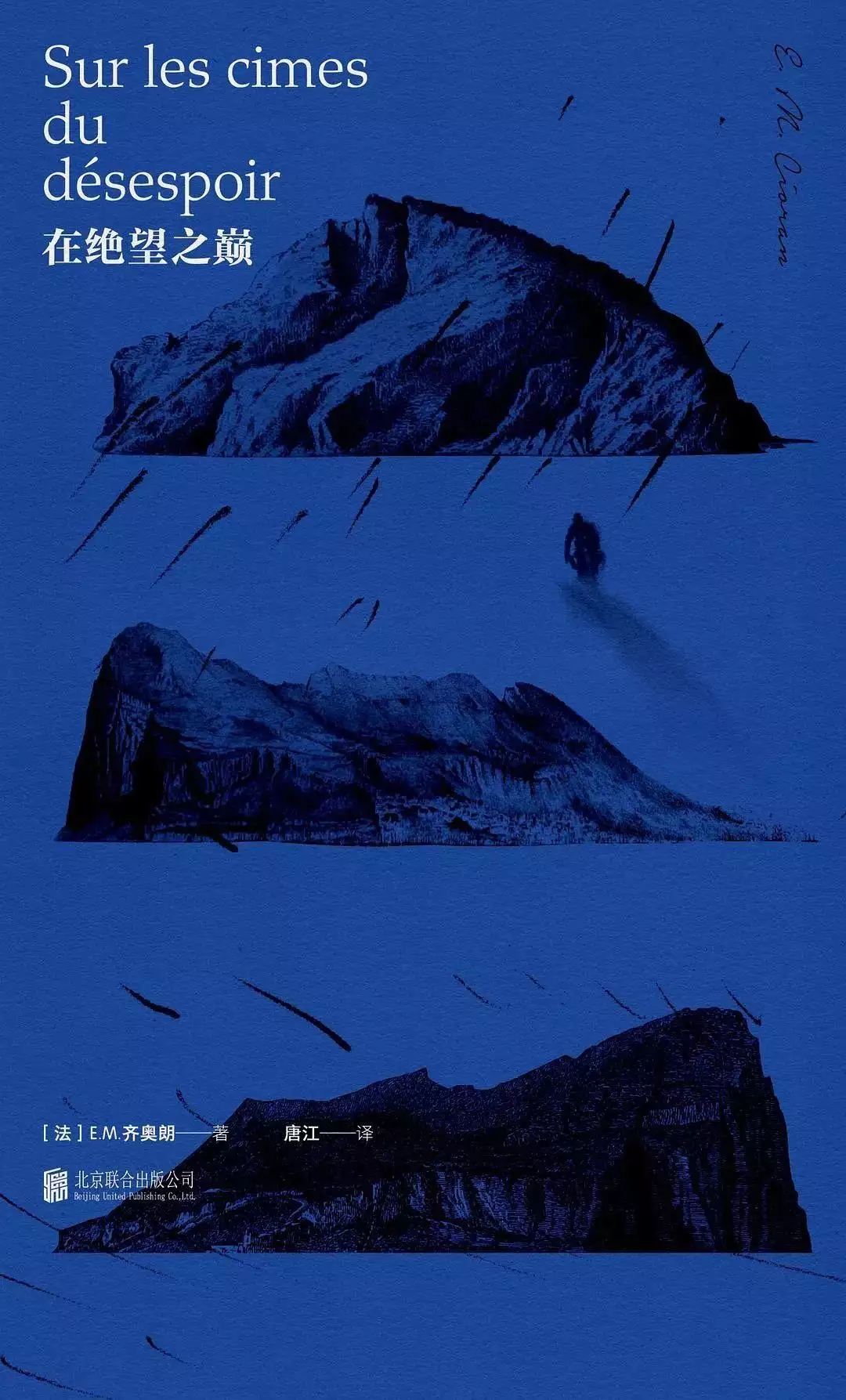

本文摘选自

《在绝望之巅》

作者:[法] E·M·齐奥朗

出版社:北京联合出版公司

出品方:明室Lucida

译者:唐江

出版年:2022-6

还木有评论哦,快来抢沙发吧~