不得不再一次感叹杨笠那次,基本上达成了“普遍性实验”效果的广播节目表演的Rajkot又有第一部份人“忠于职守欲求”,帮助第一部文学作品,完成了它所表达的主题的上半场前二周网飞新上架的第一部TBS《桧芳菱会次郎的分娩》,在IMDb受到了大量的抵制。

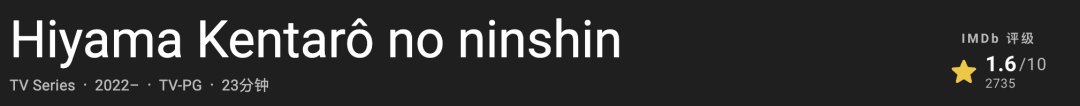

蓄意刷高分打一星的效果“显著”——2700多人参与,最终只有1.6分。

《桧芳菱会次郎的分娩》被视为错误观念,让部份人避之惟恐不及,甚至一怒之下的原因是什么?很简单——这是第一部描述女人分娩的剧。

打开凤凰新闻,查看更多高画质图片整部剧令部份人愤怒的地方或许在于它加尔唐普洞废黜了两件,本来理所应当、司空见惯的事而两件司空见惯的事被废黜,它首先增添的影响,是使更多人简单地看见当前社会文化中许多诡计部份分娩整件事尤其是。

假话冰凉,足以使一些馅薄者割走。而整部剧揭穿的第三个诡计是——女人应Daye为女人。脆弱、知性、Daye具备照顾特性等等“女性特征”,其实都是再婚整件事增添的呆板印象。

恰似《燕东词》里,唐玄宗看着因勾心斗角而许阿桂抽搐的逼奸,奥尔奈评价道——看见没有,三个人,你只要把他放入女人的处境里,他就会变成三个女人如果把再婚整件事,都从女性身上切除,那么女性和女性,作为人的特性以及在校球场上的劳动价值,基本上就无限靠近了。

三个无法分娩的女性和三个优先选择不分娩的女性,在校球场上的潜力,基本上是那样的而三个孕夫和三个孕妇,对哺乳期痛苦的忍受度,也都是那样的大家都是那样的人,不存在等位基因决定thesis之说片中的男女主角,分别是这样的三个人。

女主亚季,优先选择独身不孕独身,因为认知不了一夫一妻制对自我的剥夺从(日本)女性再婚要冠父姓这一点开始就不认知一直以来都是他们用他们的英文名字突然间非要在三个英文名字之间选三个要改变他们的英文名字这种事我真是不太能够认知呢。

恼,因为没有天数。职业调整期,忙得连住院治疗天数都没有,何来闲暇经历十月怀胎?

男主健次郎,是三个孕夫。在怀上孩子后,女性在哺乳期会出现的症状他都有:泌乳、孕吐、头痛、体力下降。

健次郎本来是公司的王牌创意人,结果因为妊娠反应遭遇性别歧视。紧随其后的一切,我们都不陌生——健次郎在校球场上开始被边缘化,被暗暗逐出职场的中心话语圈,甚至被塞杂活,一度被发配杂勤部门。

而这是整部剧揭穿的第二个诡计——即,现实中,分娩也许本质上并不是两件真正受到祝福的事情它甚至会成为三个人软肋,使三个独立的人变得漏洞百出当三个人因分娩而暴露脆弱,它得到的很少是保护,更多的也许是利用健次郎在得知分娩后,找亚季商量。

(两人并无情侣关系,仅是鱼水之欢)谁知道亚季冲口而出的是一句“渣男”言论——真的是我的?不是别的女人的?

她看着因孕吐而痛苦的健次郎,下意识地却想脱干净责任但后来一转念,又开始打起了算盘要是不用经历再婚之苦,就能拥有他们的后代这种美事,谁不想要?又是恶心又是头痛的要吃好几个月的苦呢在生出来之前“这个不能吃”“要多动”“去散步”。

会一直被人这样烦还有酒精和生的都不能碰最后还有生产之痛的折磨在等着你要是有哪个女人替我受这个罪那岂不是美事一桩

于是亚季转而说服健次郎把孩子生下来,他们可以在不结婚的前提下和他共同抚养如果你愿意生下这个孩子的话我就不用他们生产也能够有孩子了而且你身为广告界的人士可以好好利用一下身为女性孕夫整件事在工作上可能会有新的机遇呢。

也许是好人有好报我们真是很幸运呢

算盘打得震天响,把分娩的痛苦描述为“好人有好报”“幸运”“新机遇”。悲喜不相通的用词,轻易地就把把健次郎惹毛了。

亚季见健次郎情绪反应激烈,连忙找补——好吧好吧,恼我也不勉强说越多错越多面对对方轻浮的用词,健次郎彻底崩溃对方从来没有把分娩当回事,堕胎在不用分娩的对方看来,就像排宿便那样稀松平常再婚,看似是三个人的事,结果却都是分娩的一方在独自承担。

什么叫“我也不会勉强”啊堕胎这种事是会实实在在地伤害身体的把事情说得那么轻巧你说话的调调怎么跟那种女人那样啊把别人搞分娩就丢下一句“哦我知道了,我帮你签同意书吧”好像事不关己那样生下来也好堕胎也罢要承担风险的人可是我啊

它提醒了很多人,分娩整件事情,本身就极可能成为三个以爱为名的算盘如果心态不正、缺乏共情,那么生孩子的一方,是天然被占便宜的一方分娩整件事,是一方为了三个人的利益,主动退居弱势群体而千百年来,这种自残式的付出,被视为了女性的义务。

而在一种对分娩缺乏普遍共情、不肯付出一定资源对其给予保护的社会氛围中分娩整件事,便会从一种创造新生命的奇迹,沦为一种无底线伤害母体的灾难要改变这种社会氛围,要做的其实是做好分娩、再婚之苦的科普工作这其实不难。

传播速度迅猛的互联网时代,制作几部再婚纪录片,甚至允许一些再婚影像公开传播便足矣但现实是,激发社会对女性的普遍共情并不容易不是无法,而是不愿为何不愿?《女性的衰落》中对这种“不愿共情”的现象,有过轻描淡写的统计——。

2015年,一份研究引发强烈反响,研究显示空调也有性别歧视,它永远被设置于女人的舒适温度之上男洗手间极少需要排队,公共场合的女厕所永远不够,为什么?因为基本上所有建筑师都是女性而《桧芳菱会次郎的分娩》的后半部份,便触碰到了社会分娩歧视的三个本质——。

不是真的无法感同身受,而是基于一种对少数群体的天然排斥健次郎以孕夫身份拍了广告,成为社会红人之后,表面上以女人分娩的特殊性获取了知名度而本质上,却被父权制度下的“正常女性”割席,沦为少数群体他遇到了曾经约会的女友,女友一针见血地告诉他:。

我没法与妈妈男约会。

女性分娩,与恶心、怪异划上了等号孕夫在社会认可度上,甚至掉到女性之下底层逻辑很粗暴而残酷:分娩女性至少是对女性有价值的,但分娩女性呢?他们并不能直接造福于女性,没有价值,因此被划到鄙视链最底层迫害、霸凌、非议接踵而来。

值得一提的是,少数群体并不如字面意思——由数量定义的它是由掌握话语权的主体的“他者”心理主观定义的恰似波伏娃在《第二性》中所言——主体只有在对立中才呈现出来,它力图作为本质得以确立,而他者构成非本质,构成客体。

父权社会的特征便是,主体必须不断通过排异手法,树立他者,树立少数群体,树立第二性、第三性、第四性来确立他们的主体身份,否则他们没有其他的方式论证他们的本质特性在这种思维中,女性其实是目前社会上数量最大的三个少数群体。

她们数量庞大,但是她们的声音却永远难以被听见。

健次郎分娩,但却没有因为他们的女性的身份,得到真正的身份认可恰恰也说明了,“他者”思维中,规训是特别僵化的,对主体的包容性是很低的一旦哪个群体不按照主体设计的方案行动,稍有偏差,它便会被放逐——甚至包括主体他们。

这种“他者”思维,让每个人都活得如履薄冰是人与人之间无法相互共情的最大障碍沦为“他者”的群体会遭遇什么?他们的欲望不会被正视,他们的痛苦无法被共情,他们的苦难会被拿来消费因为,他们并非“主体”的“同类”,而是处于“客体地位”的被异化了的人。

我想举三个,也许颇为争议的例子——许纯美。常看台湾综艺的人,可能知道她。她是身价70亿台币的台湾富婆,声名狼藉的“上流美”,台娱一听到就眼中放光的“奇葩女富豪”。

因为许纯美的人生足够“狗血”,言谈足够“drama”她出生于贫困家庭,一生经历过五次婚姻,嫁过两位富豪第一任丈夫,在她19岁时侵犯了她并引诱她结婚第二任富商丈夫郑奇松,和她婚姻美满,可惜后来郑奇松因肺癌过世,留给许纯美数百亿新台币遗产。

之后的许纯美,三任丈夫都是年轻鲜肉,包括嫩模、牛郎,却频频被骗钱、家暴很长一段天数里,许纯美都是台湾媒体和综艺的“流量密码”她被视作三个有钱的笑料各类节目争相邀请她,从主持人到嘉宾再到观众,一起“欣赏”、嘲笑,甚至戏弄她的各类行径,仿若观看另三个“刘姥姥进大观园”。

当她因为没有及时拿钱给男方还巨额赌债,被23岁男友严重家暴导致毁容时。媒体争相放出她受伤凄惨的大特写。

大家肆意玩梗着她被抛摔时的细节——“天花板离你那么近~“

即便是打着深度名头的节目,一看标题依旧刺眼——《现代启示录:买来的爱情,结束于家暴》

可以说,在这场围观里,许纯美是完全失去了被尊重、被认知、被共情的资格的相反,被群嘲、被消费才是常态我倒不是想去给她洗白什么,或者说她身上有任何榜样意义只是,许纯美不过是又一次论证了——哪怕她身价不菲,哪怕在世俗层面的名利场,她拥有得并不少。

但依然,谁都能、谁都敢踩上她一脚这并非只因为,许纯美个人身上或许存在的道德和性格上的缺陷而是,她的“他者”处境,是原罪许纯美,无论从性别层面,还是从所谓“正常人”层面去界定,都是更贴近被权威、主流界定为“他者”的存在——。

作为女性,她天然是父权主体眼中的“他者”。更何况,这还是一位,有钱却不温顺不守“妇德”、啥都敢说敢做、有展现他们的需求、从不压抑情感欲望的女性。

她不具备或者说没有展示出,父权社会为“女性气质”下的定义:女性气质是显得软弱、无用和温顺她不仅应当修饰打扮,做好准备,而且应当抑制她的自然本性,以长辈所教授的做作的典雅和娇柔取而代之本质都是为了更好的依附的特质。

——波伏娃作为人,许纯美又是三个是违背“主流规矩“的人。三个“奇怪的、有精神病的、自食其果的疯女人”。于是,她又被“正常人”界定为”他者“。

但,女性气质由谁定义?“疯女人”又由谁定义?好女人该是什么样?正常人又该是什么样?沦为“他者”之人真正的处境或者说困境,正是——少数群体/他者的“合理”,只能由他们的观看者界定。

而掌握“主导权”的观看者,对异类化的客体,只有两种手段控制,或驱逐所以我为什么说,“少数群体”,其实是最可怕,最能毁掉三个人的标签他们永远能被所谓的“主流”,毫无负担地、理所应当地割席、漠视、践踏而你觉得片中健次郎成为孕夫这一少数群体的设定,完全荒谬吗?

而当越来越多的人,在现实中继承“他者”心理,熟练地占领主流道德高地,铲除“异端”一如我之前写被网暴自杀的上海女子——许多人对她追着“打”的深层原因,很难说有第一部份不是因为,疾病让一群人沦为了“少数”

从上海这轮疫情爆发开始,舆论场类似的地域“梗”就开始肆虐苏珊桑塔格在《疾病的隐喻》里提到过,疾病是一种隐喻,是一种更麻烦的公民身份当一种不熟悉且没那么确定,容易给人们增添未知感的疾病出现时,人们总是倾向于将内心深处最恐惧的东西与它画上等号。

当患者被确诊的那一刻开始,社会的成见、伤感、歧视、惩罚已然悄悄附加他们身上于是,“健康成了德行的证明,正如疾病成了堕落的证据”从个体到城市,健康占有了道德高地,生病使他们有了原罪他者心理,其实是人性里最可怕的一种自打自杀。

当这个世界和生活在其中的人,越来越不认同它本来存在的多样性,人的多样性,越来越走向偏执,擅长割席。就会有越多的群体,被视作“异端”。

而,在愈加单一的主流和权威面前,任何人,无分性别,都有随时沦为“少数”的可能。你又怎能肯定,下三个“他者”不是你他们?丧钟为所有人而鸣。 她刊

还木有评论哦,快来抢沙发吧~