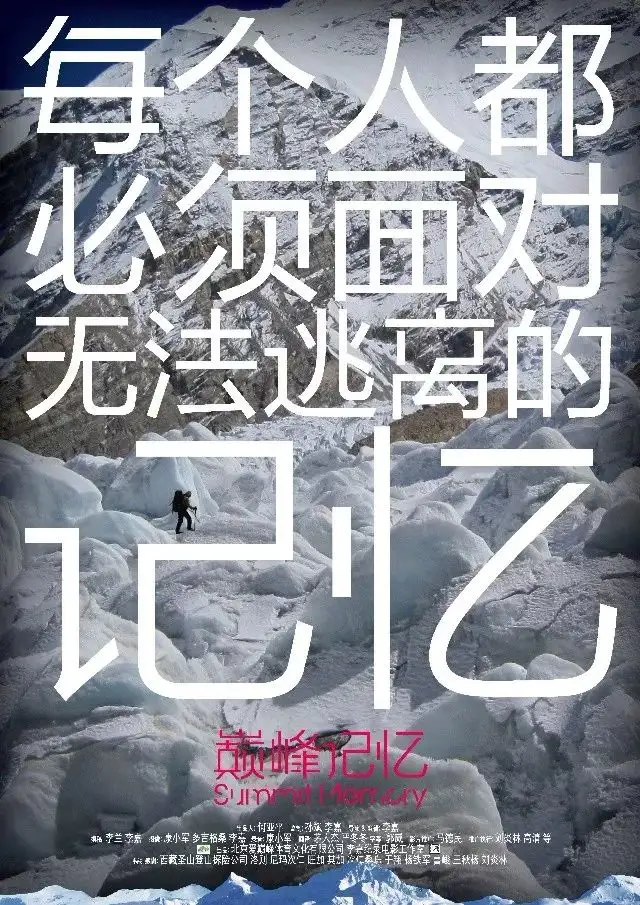

“登山这件事情特别地没意义,我觉得是很荒谬的事情。”当雪崩区里再也找不到生命的迹象,李兰心中只有这一个念头。

2002年暑假,包括李兰在内的北大登山队来到希夏邦马西峰,15名队员进山攀登,最后走出来的只有10人。

那场山难带走了五个年轻的生命,也让登山运动再一次走进大众视野,惋惜、致敬、质疑等言论此起彼伏。

时光流转,众声喧哗终归沉寂,而李兰心中的伤痕依然难以平复。当年她在登山队中担任技术指导兼队记,是一名自由登山者。2009年,她重回故地,再次走过记忆中的山谷,登上此处另一座更高的山——希夏邦马峰。

站在8012米的高度,她眼前是壮阔无比的巅峰景色。雪山绵延,云海静静悬停在半空,远处一抹红霞正悄然铺展。希夏邦马此时看起来如此宁静,曾给李兰留下刻骨伤痛的西峰已然在她脚下。

作为山难的亲历者,李兰一度怀疑登山的意义,那座山峰留在她心中,成了一段想要逃离却挥之不去的记忆。

七年倏然而逝,外面的世界千变万化,那条山谷却依然故我。旷野的风拂去记忆的蒙尘,又一次将李兰带回当年灾难发生的时刻。

A组5人全没了

2002年7月13日,李兰和14名队友出发进藏,奔向憧憬已久的希夏邦马西峰(7292米)。15人分成了三组:

- 林礼清、雷宇、杨磊、卢臻、张兴佰5人技术最优秀,作为A组担负修路和冲顶任务;

- 李兰作为技术指导分在B组,负责辅助运输,并接应A组冲顶;

- 队长刘炎林分在C组,担任后勤保障,负责运输建营物资及食物。

队友失联——8月7日,A组从C3营地出发继续修路,B组在C2休整。中午11点,李兰通过对讲机得知A组正在C3上面的大雪坡修路。C3营地在6700米处,距离顶峰仅500米,如果一切顺利,第二天A组就将登顶。

然而,在那之后A组就联系不上了。以前登山时对讲机也常常出现故障,李兰当时并没有在意。她回到营地躺下,继续听队友讲故事。那时,她完全没有预料到,此生再也无法和A组的队友们对话了。

呼喊声被冷空气吃掉了——第二天,李兰带着B组前往C3,准备接应A组冲顶。刚刚到达C3,眼前的一切让她不安起来。

- 地上没有脚印;

- 乌鸦将垃圾翻得满地都是。

这些迹象表明A组昨夜没有回来,她不敢继续想下去——暴露在这样的海拔高度过夜,将是生死考验。

她赶紧四处查看状况,想要挥去不详的预感,远处一片巨大的雪崩区冲入眼帘,她的心又猛地一沉:

两个征兆相叠加,大概就能估计到,十有八九是出事了。(信息来源:《巅峰记忆》)

她和B组队友一边沿着路线旗向上走,一边喊着A组队友的名字。然而雪山茫茫,留给她的只有深深的无力感:

感觉就是这声音传不远,一喊出去立刻就消散了,就好像有一口热气一喊出去,外面是冰天雪地的环境,一下子就被周围的冷空气吃掉了。(信息来源:《北大山鹰团队冲顶雪山,突遇雪崩队友生死相隔》刊于http://ifeng.com)

登山完全没有意义——天渐渐黑下来,李兰和队友只好下撤回到C3营地。大家相对无言,帐外的黑夜无边无际,帐内的气氛更是沉闷。李兰让队友把头灯打开,作为一个标志点,如果A组是冲顶后时间太晚不够下来的话,他们能够一直看到这里的灯光。

8月9日,天刚蒙蒙亮,她派两名队员下撤到大本营报信,自己和后勤队长牟治平继续沿A组路线上山搜救。走了两三个小时,他们来到雪崩区上边,往下看才发现两个黑点,赶过去一看,是遗体。

那一瞬,她心里只剩一个念头:

登山这件事情特别的没意义,我觉得是很荒谬的事情。(信息来源:《巅峰记忆》)

她觉得呼吸进去的空气都带着恐惧,说不出来一句话,只能攥着手冲天嚎叫,就像要把嗓子喊破、喊出血。

经过对现场的搜查,他们确定现场不可能再有幸存者。当时是下午两三点,气温还高,他们身处的雪坡也很危险,两个人只好坐下来等雪况稳定后再下撤。

等待的两个小时显得特别漫长,李兰呆望着那片山谷再次陷入怀疑:

当时我坐在那,看着希夏邦马的冰川,这一块流下来,那一块流下来。我当时觉得冰川一点也不美,很丑陋,而且很脏。就在那想,登山这件事完全没有意义。(信息来源:《巅峰记忆》)

最好的纪念方式是重攀

李兰和牟治平在山上等待时,队长刘炎林已经接到消息赶到C3营地。傍晚六点,风雪又起,牟治平回到营地,说第一句话就是——

A组全完了。

刘炎林一下子全身颤抖,迎向随后走来的李兰:

我抱着李兰,她靠着我肩膀,大声嘶哭,一会挣脱我的肩膀,在漫天的风雪里尖声大叫。我跪进了雪里,所有的疑虑都被证实了,所有美好的设想都被打破了。(信息来源:刘炎林《2002-2003:山鹰琐忆》刊于北大未名BBS)

2002年的夏天突然遁入黑白。

生死相隔之后——登山队最优秀的五个人留在了希夏邦马西峰,幸存者们回到北京。生活仍在继续,但一切都不再是旧日模样。山难的阴霾无声无息,也如影随形,刘炎林回忆道:

那件事对我影响挺大的,我的研究生(硕博连读)念了8年,很多时间花在颓废上,觉得什么事都可有可无了。(信息来源:《刘炎林,享受与世隔绝的生活》刊于《环球人物》)

李兰在山难之后一度怀疑登山的意义,却还是放不下对攀登的执着,她一次次回到山鹰社,带领新队员继续攀登。因为是老队员,她每次都要进行登山决策,何时冲顶、哪条路线、派谁去,每次抉择都如此沉重:

似乎每一个决定都在决定一个年轻生命,这种感觉太可怕了……就像一直带着个镣铐在跳舞一样。(信息来源:《北大山鹰团队冲顶雪山,突遇雪崩队友生死相隔》刊于http://ifeng.com)

2009年,她接到孙斌的邀请——攀登希夏邦马峰,时隔七年,她终于决定再次面对那座雪山:

对于攀登者们来说,纪念的最好方式就是重新攀登这座山峰。(信息来源:《巅峰记忆》)

再次回到那个山谷——走在布满砾石的河滩,李兰每到一处都在寻找过去的印记,她有种游子归乡的感觉,一路都在想哪个地方发生了变化,小时候的玩伴都哪里去了。

七年前,她和队友来到这里时也是阳光正好,搭好营地后,大家闲坐在草地上聊天,跟着藏族小孩学数数字。那时候的河比现在更宽更深,大家就脱了鞋,手挽手涉水过河,最后脚都冻得没有知觉了。

当年大本营旁的湖水还在,C1营地旁的冰塔林退了许多,她还能清晰看到C2、C3的大概位置。一路上,记忆与现实交叠:

我闭上眼睛,极力从心的深处捕捉第一次看到这庞大山体时最初的感觉,那是最初的一点单纯,只想着一座一座地爬山。现在呢,是更复杂了,还是更简单了呢?(信息来源:《巅峰记忆》)

遥望西峰,她感慨山脊线多么漂亮而明显,为什么当年没有想到走山脊路线,那应该是最合适的路线。

在祭山仪式中重逢——这一次她的目标不是西峰,而是海拔更高的希夏邦马主峰。登顶前10天,队伍按照惯例举行了祭山仪式。诵经声喃喃在耳,桑烟袅袅,李兰闭上眼睛,似乎能看到当年的队友。

他们身上的队服已经很旧,脸也晒得很黑。一个一个排着队过来,安静地坐在对面的山坡上,和她一起看着祈福仪式。

生离死别的朋友重新又见了面,无需言语,也能相互明白:

我们15个人犯了一个集体的错误,但是承担这个错误的后果的人只有五个。A组他们是最强壮、最年轻、最好的5个人,我希望他们的灵魂得到了安慰。(信息来源:《巅峰记忆》)

直面历史,山鹰再次展翅

2002年的希峰山难波及到的不只是15名队员,队长刘炎林还未飞回北京,“山鹰折翅”早已引起举国关注,有人甚至在网上评论“是取消山鹰社的时候了”。

攀登希夏邦马西峰前,西藏登山协会曾给山鹰社三条建议:

- 租一部海事卫星电话;

- 聘请藏族向导进山;

- 希夏邦马正处雨季,降水多、积雪不牢固,建议改在春秋两季攀登。

为了省钱,山鹰社并未采纳这些建议,只租用三台对讲机用于短线联络。而且,队员大多是在校学生,只能利用暑期登山,他们还是决定8月进行攀登。

回到起点——这些最终招来舆论的质疑,山鹰社也开始沉痛反思。

刘炎林回忆:各种各样的总结会一直从当年8月份开到了第二年三四月份,山鹰社历年的许多老队员都赶回来参加。(信息来源:《回望北大山鹰社02年山难》刊于《南方都市报》)

技术上的问题容易指出,关键问题是选山要以何为依据,最终大家达成一个共识:

山鹰社是一个以登山为主要活动形式的学生社团。选择登山,但是不挑战高难度的山峰,而是提供一个培养对攀登的兴趣以及攀登的基本技术的空间;学生社团,意味着我们有所能有所不能,选择目标的时候要切合我们的能力。(信息来源:刘炎林《2002-2003:山鹰琐忆》刊于北大未名BBS)

2003年,刘炎林和李兰带着队员来到青海玉珠峰。山鹰社成立后攀登的第一座雪山就是玉珠峰,这里是山鹰的起飞之处。反思之余,他们也盼望着再次出发:

登山是一件有危险的事情,如果一个登山团体把这种危险所带来的后果都累积起来加到自己身上,这个重量会把它压垮。(信息来源:刘炎林《2002-2003:山鹰琐忆》刊于北大未名BBS)

攀登很顺利,登山计划、技术力量、后勤保障都力求完备。当队员们成功登顶,刘炎林不禁跪在雪地里,山鹰回到最初的起点,再一次展开双翅,飞往更高远的天空。

重返八千米——2003年以后,山鹰社进入全新的成熟稳定期,现任社长梁钧鋆列举了诸多转变:

- 攀登的目标定位成雪山训练,不再一味追求更高更难的山峰,而是希望为学生提供接触雪山攀登、专业户外知识的平台。

- 严格遵守原则,不再攀登雅鲁藏布江以南的山峰,选山时考虑地形丰富、难度又不特别高的山峰。

- 攀登时严格设立关门时间,到了关门时间不可以再上,必须下撤。以前队员们会优先考虑冲顶,甚至为了冲顶忽略天黑下撤的风险。

2003年开始,山鹰社每次选山都要举行答辩会,请来校方、老队员和中国登山协会的顾问共同评估。

山鹰社抱石比赛。图片来源:梁钧鋆

每年暑期攀登前,登山队都要进行每周四次的训练:

- 练耐力——变速跑或匀速跑,绕着操场跑圈40分钟左右;

- 练爆发力——绕着操场全速冲刺一圈,从6圈起,慢慢提到8圈、9圈;

- 模拟雪山攀登——负重爬楼;

- 除了以上周中三次的训练,周末还视情况安排一次技术训练或野外拉练。

随着山鹰社一步步走向成熟,队员们攀登的脚步也抵达更多巅峰,启孜峰(6206米)、桑丹康桑(6590米)、甲岗(6444米,世界首登)、考斯库拉克(7028米)……

2016年5月4日,山鹰社宣布2018年攀登珠峰行动启动。攀登珠峰是一个循序渐进的过程,在平时的体能训练中,北京大学珠峰登山队就要完成更为专业的内容,包括长距离山地拉练、针对腿部和核心肌群的力量训练、专业健身训练等。

为了抵达8844米的高度,队员们在两年内攀登了卓木拉日康峰(7034米)、珠峰北坳口(7028米)、卓奥友峰(8201米)。

2018年5月15日10时23分,北京大学珠峰登山队成功登顶珠穆朗玛峰。登山队由7名学生、2位老师和5名校友组成,他们大部分都曾是山鹰社的一员。

这一次,山鹰社重回八千米,于世界之巅尽情翱翔。

旅行到生死边缘看一眼

在《巅峰记忆》的结尾,李兰这样描述站在希夏邦马之巅的感受:

我们走进了山的内心,触摸了顶峰之上的天空,这空不是虚无,而是无边无际的自由。是所有攀登过的人们,都会向往的、可能付出生命代价的——自由。(信息来源:《巅峰记忆》)

影片中攀登希夏邦马的队伍由六人组成,分别是李兰、孙斌、白福利、饶剑峰、严冬冬、侯贤懿。于李兰而言,这是一次救赎与回归的攀登。于影片本身而言,这是一次在灰暗过往中寻找希望之花的过程。

六个人在镜头前述说着攀登的乐趣,以及与之相随的风险。

登山离大地很近,离生与死的界限更近。你会有一些更直接、更深刻的体验,关于生命是如何脆弱、你要如何保护它、它是多么坚强。这时候,你离生命的本质更近。——严冬冬(信息来源:《巅峰记忆》)

李兰有个列表,当她知道有些地方出现事故时,会写一句话总结,背下来并记在心里。

2002年希峰山难后,她的总结是——死亡是登山的一部分。

这话听上去好像没有什么好解释,但是就真的是这样。即使你把所有的事情都做好了,一切都非常完美,最后死亡可能还是要出现的。有一天你可能和死神面对面交流,一定要现在想好,当你遇见死神的时候,第一句话要说什么。说hello,或者说你怎么也在这儿。(信息来源:CHINADAILY采访《巅峰记忆》主创导演李嘉人物李兰)

《巅峰记忆》上映后,李兰不再怀疑登山,她表示“登山就是我全部的意义”。

在一次采访中,主持人感叹登山是如此以生命为代价,不应该有太多掺杂的成分。为什么登山,每个攀登者都有自己的答案,李兰心里想得很纯粹:

它应该更纯净一些,因为有太多掺杂别的杂质的话会影响最后的结果,它就应该很单纯、很干净,登山就是为了登山。(信息来源:《北大山鹰团队冲顶雪山,突遇雪崩队友生死相隔》刊于http://ifeng.com)

扩展阅读:

还木有评论哦,快来抢沙发吧~