原副标题:南我国海星辰戏剧节:从双脚陶器、桑基池塘到粤港澳大市中心区

当我乘上去往南我国海星辰戏剧节罗浮山展区的出租时,司机笑嘻嘻地问道:“是去借库吗”,我一时没听懂他在说什么,只说自己是去“看表演艺术”。于是师傅对我进行扫盲,科普了“观世音借库”的风俗——十一月二十五是东莞一年一度“观世音借库”的好日子,而罗浮山是而此盛事的圣地。传说观世音曾在而此天Bligny德明,往后每逢这个好日子,生活窘迫的信徒便向观世音借贷,来年发财再向观世音还库,每每灵验。等到我抵达罗浮山脚,才知道自己已经完全误入一支朝圣队伍,“看表演艺术”突然变得无足轻重,只知道跟着手持风车的信徒一起往山上攀登。

2月16日(十一月二十五)凌晨在顺德北滘林头村路遇观世音借库活动

起初的市中心区

第一届南我国海星辰戏剧节的主题是“起初的市中心区”。“起初”在这里有两层内涵,首先是“南我国海”地名的来历:在整座粤港澳大市中心区,南我国海及其所属的东莞离入海口尚有距离,但是考据南我国海早期历史,就会发现南我国海直到5000年至7500年间仍浸泡在海水当中,此后南我国海西江、北江的泥沙不断淤积,于是逐步形成大面积的沙洲,这才使得南我国海远离了入海口。

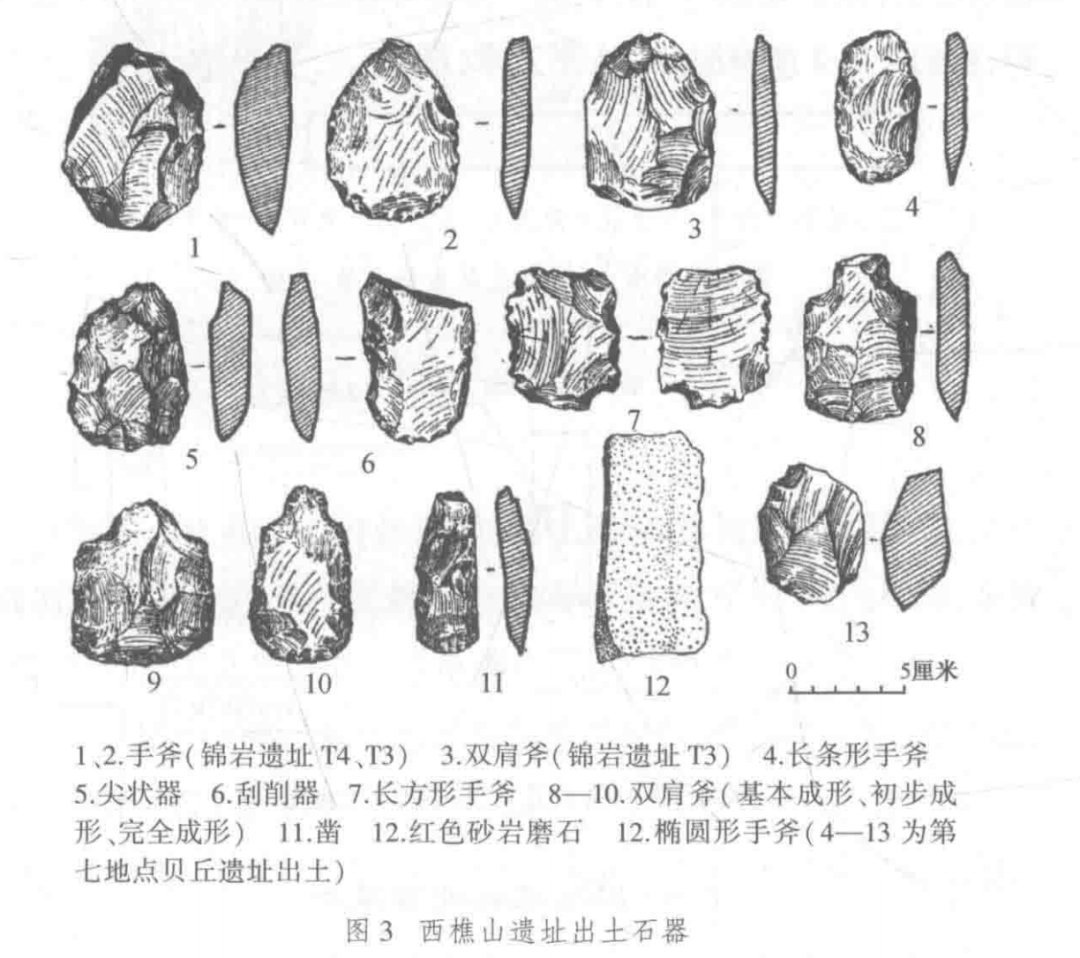

其次,1958年后,以著名考古学学家李济先生为代表的考古学工作者在南我国海罗浮山发现了大量新陶器时代遗存(最有代表性的是双脚陶器),并在后续被学界确定为“罗浮山人文”,而此人文向北和粤北占主流的凡塘人文关系紧密,向南及大震整座中南半岛,被誉为“海珠现代文明的灯塔”。在易西兵编著的《罗浮山考古学遗存研究》中,学者袁进认为,罗浮山的原始人正是古代文献中提及的“蜑(dàn)人”,即番禺地区“起初”的一批土著居民,明末广东文人查继佐称之为“真粤人”。这些“起初”,足见戏剧节主办方试图再次确立南我国海作为海珠现代文明、番禺现代文明及四邑人文的重要发源地,以及当下积极参与粤港澳大市中心区发展进程的用心。

罗浮山遗存部分出土陶器,8号陶器明显可见“双脚”形制,即陶器两侧有类似人体双脚凹陷处理,来源:罗浮山考古学遗存研究,易西兵编,辽宁大学出版社,2015

戏剧节的核心地区紧紧围绕着南我国海罗浮山所在的新会镇进行。如今,罗浮山人文的三处遗存散落在各处,如果不是专门寻找文物保护碑,显然就不会察觉到它们的存在。倒是沿途清代矿场遗存逐步形成的石洞更加惹眼,这些石洞的入口处在亚热带乔木的掩映之下,山泉流过的地方长满裸子植物和厚重的青苔,为整座罗浮山罩上一层神秘的色彩。

表演艺术可以在神话、历史、自然交织的罗浮山激荡出什么新能量?

罗浮山清代矿场遗存

作为“口实”的星辰表演艺术

多年前经常会听到“我国没有公用表演艺术”的声音,而此判断的论据之一是我国的传统和现实中显然就没有西欧语境中的“公用领域”(public sphere)。毫无疑问,公用表演艺术(public art)是个西欧基本概念。1960年代,在英国国家表演艺术基金会(National Endowment for the Arts)和英国法务管理局(General Services Administration)的倡导下,加上同时期因极简主义运动而在英国兴起的星辰表演艺术(land art),公用表演艺术得到了空前的发展。

具体到本次南我国海星辰戏剧节,虽然没有使用“公用表演艺术”而此字眼,但是本质上仍可以视为公用表演艺术。经过传播造成的语义流变,我们今天理解的“星辰表演艺术”实际上和日本近几年在乡间振兴实践中被再次定义的基本概念更加接近,而非1960年以降在当代表演艺术领域被严格埃尔博尔县的外貌。不过,好在“非职业”观众并不感兴趣陷入名词纠缠,光看“星辰表演艺术”四个字的字面意思,其实并不难理解。

不管我国到底有没有公用表演艺术,紧紧围绕着而此基本概念发起的行动早已进行。从1980年代以来的毁誉参半的“卫星城雕塑”运动,到近几年在一线卫星城逐渐逐步形成规模的公用表演艺术实践,以上海为例,杨浦区滨江公用空间、徐汇文化公园、青浦上海之鱼国际公用表演艺术艺术展等,都是具备较高水准的公用表演艺术项目。

现在,“我国首个新溪洲性地局域戏剧节”也已经呈现在我们眼前。在南我国海星辰戏剧节新溪洲176平方公里的8个地区中,散布着来自15个国家134组/位表演艺术家的73件作品。撇开表演艺术作品本身先不讨论,如此规模的星辰戏剧节,更像是给出了一个口实,它呼唤卫星城中的中产阶级走出家门,置身非卫星城的环境当中——山区、岛屿、传统村落、旧街市等等,以此再次激活卫星城与乡间,社会(人)与自然之间的关系。

比如,当你置身罗浮山烟霞湖一角,前景的西溪里是“张大千式”的枯枝败叶,远处罗浮山上有两座褪去了部分绿色涂层的观测设施,湖边的长凳上是在依偎在春风当中的伴侣,你甚至会觉得星辰表演艺术在此时非但没能“介入”或调动起什么,反而沦为不速之客,整座场所里唯一多余的那一个。但是,若非表演艺术,我们就失掉了一个“来到此处”的口实,甚至忘记我们还有发现星辰、景观和空间的能力。

罗浮山烟霞湖一隅,湖边白色户外装置作品为野狗商店的《他一直在玩》

表演艺术家罗伯特·史密森(Robert Smithson)干脆将星辰表演艺术的一部分内容称之为“选址研究”。在传统的星辰表演艺术基本概念中,场址和作品之间的关系是相互依附的——甚至是以一种卑微的态度。例如史密森那座在“熵”中不断消亡的螺旋形防波堤,被时间与外力附着与剥蚀,不断变化,同时又不断走向消亡。到后来,当我们提及“熵”,脑海中呈现的画面有一部分即是表演艺术家为我们提供的感官性形象。作品能否万古长存,已经变得不再重要,它只是唤醒个体感觉的通道;又比如,我们很难说表演艺术家迈克尔·海泽(Michael Heizer)的《双重否定》是作品,还是场址本身,又或者是对这二者的“双重否定”。

星辰表演艺术是和它所在地区强烈互动的结果,这也是南我国海星辰戏剧节将“在地性”作为本次展览的重点的原因所在,如果不是这样,作品就会成为空投在现场的“普洛普表演艺术”(plop art,建筑师詹克斯·威斯因套用“pop art”发明的词汇,指那些与环境格格不入的公用表演艺术作品),也就失去了星辰表演艺术的意义——借助表演艺术搅动起人与世界的关系。

表演艺术家文娜作品《喵喵妙》,位于宝峰寺的遗存旁,有趣的是,相传起初此地曾被霍韬以“淫祠”为名捣毁,“喵喵妙”可谓复活本地文脉

罗浮山展区的作品中,有一件令人印象深刻,即音乐人mafmadmaf创作的《南音知晓》(2022)。这件紧紧围绕番禺地区传统“南音”进行的声音作品在整座场所中回荡,起初让笔者以为是宗教场所的日常背景音乐,直到下山时看到作品标牌才恍然大悟,想起在下山前一度在由春风掠过竹林产生的音浪混合在一起时迷失方向(散步学也是迷路学,如同被催眠也需要天赋),不过也几乎在一瞬间缓过神来:忘我一些可能是好的,拿着导览册按图索骥显得功利,就做一个迷茫的路人,和作品偶遇时就会心一笑,和作品的好坏与否也没什么关系了。

《南音知晓》在新会林间回荡

理学精神及桑基池塘

被神话和自然缠绕的罗浮山的另一个标签是“理学”。南我国海罗浮山在明代中期出现的“三公四院”,即由湛若水、霍韬和方献夫等著名的番禺理学大师创办的大科书院、云谷书院、石泉书院和四峰书院。陈献章讲“静坐中养出端倪”,即从直觉去意会世界万物之道;而他的学生湛若水更提倡用实践去体认世界,与王阳明心学中的“致良知”有异曲同工之妙。霍韬和方献夫更进一步,力行经世致用,积极参与嘉靖初年“大礼仪”事件,其后又借此在民间大力推行地方宗法制度,将其视为形塑今日所谓“传统我国”形态的重要参与者亦不为过。这些实践的现实,至今仍可以在登顶罗浮山大科峰向下俯瞰时得到确认,罗浮山南便是现存南方规模最大灌溉工程:横跨南我国海、顺德两地的桑园围。

宋元以后,由南渡汉人(多为河南荥阳逃至广东南雄珠玑巷再迁至珠三角各地)组成的拓荒大军开始大规模围垦东莞西江、北江泥沙淤积逐步形成的沙地,将劣质土地改造为奠定日后海珠三角洲经济地位的良田。到明洪武年间,“徙广州后卫军人一十一屯以镇榄地”,拉开了清代时期海珠三角洲沙田区大开发的序幕,并最终逐步形成著名的“桑基池塘”集约式农业发展模式。星辰戏剧节的其它展区,几乎都曾是而此历史进程和农业模式的产物,儒溪村即是其中之一。

儒溪村正在修缮宗祠壁画的老氏祠堂,该家族原姓谢,从河南开封南渡至南雄珠玑巷,后迁于此

儒溪村户外粤剧演出中使用大提琴伴奏的老者

从儒溪村名中的“儒”字中可以窥知,这座古村历史上是奉儒家为正统的。漫步其间,会发现宗祠逐步形成的血脉聚落被几处池塘构成的水域串联在一处,桑基池塘则从而此聚落辐射出去,逐步形成颇为壮观的综合农业景观。

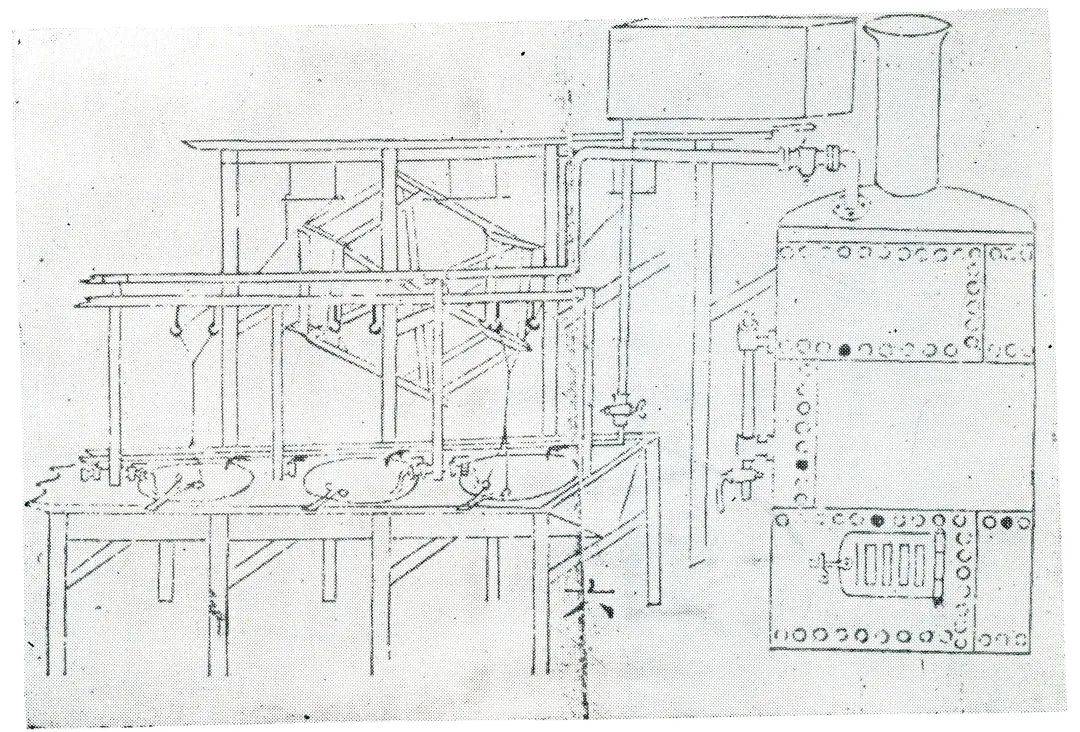

所谓桑基池塘,即挖地蓄水逐步形成池塘,再以挖出的塘泥垒成塘基,基上种植桑树及甘蔗,桑叶喂蚕,甘蔗榨糖后残渣喂猪,猪粪与蚕沙喂养池鱼,鱼的排泄物又化成腐植质塘泥,再被定期挖出以提高塘基的肥力。基于而此早期生态农业模式,又加之江浙先进丝织技术的引入,东莞及广州由此积聚大量财富,开始成为我国经济版图上重要的单元。及至清末,被誉为“缫丝大王”的民族企业家陈启沅从越南回到家乡南我国海简村,开办我国最早的机械缫丝厂,由此拉开了珠三角地区近代纺织发展的帷幕。

到民国11年(1922年),广东全省生丝产量达6278吨,占全国总产量三分之一 ,奠定了珠三角作为我国最具活力经济带的基础。与陈启沅合作制造缫丝机械设备的南我国海同乡陈澹浦,则开启了东莞日后作为我国乃至全球重要制造业基地的序章。

“渔耕粤韵”展区同样紧紧围绕着桑基池塘叙事进行,尽管这里的桑基池塘基本只作为展示用——当近代对鱼类的需求急剧增加后,农户们就纷纷将桑基池塘的重点就主要转向池塘,桑基池塘而此传统形态就只能艰难地维系着它的外貌。不过,就如同先民合理利用有限的资源创造的模式,现在的景观中充斥的是池塘中供氧泵为鱼虾提供氧气的画面,甚至在有些地区,农户还发明出了“光伏池塘”云云。

《蚕桑谱》所载蒸汽锅炉及缫丝机器,来源1987年版《南我国海文史资料》第10期

渔耕粤韵塘基上的桑树

沈烈毅作品《鱼跃鸢飞》局部,紧紧围绕着榕树枝蔓丛生的金属骨骼连接着下方由跷跷板构成的互动游戏装置

谁的星辰戏剧节

平沙岛与太平墟隔西江相望,坐上轮渡只需短短几分钟即可抵达,但两者的现状却不能同日而语。平沙岛也曾经因桑基池塘系统下的丝织业繁荣一时,现如今人气已大不如前。岛上空心化程度异常严重(顺便一提,上岛的年轻人走在路上,老者常会热情与之搭话)。

驶往平沙岛轮渡上的放学孩童

西江上远望平沙岛

驾驶着与岛上物价完全不匹配的电动游览车在平沙环行,依稀可以察觉表演艺术和岛民日常生活的距离——就像那些集体主义时期建筑上的标语给观众带来的心理隔阂。这个岛太过干净了,到下午五点就“闭馆”的展厅,整齐的分布在被水泥路切成若干方块的网格里,只消一小会就能让人感到乏味。那些关了门的星辰表演艺术作品好像强化了“表演艺术”,但是却逐步形成了对村民和观众的“双重拒绝”。

迈克尔·海泽的作品会关门吗?也会的,前阵子在Youtube上看到有几个加州男孩想去海泽耗时50年建成的《卫星城》(1972-2022)里玩滑板,到了现场发现整座地区被铁丝网严丝合缝的圈起,在与铁丝网内的工作人员一通交涉后,最终还是没能进入。现在,这件作品每天仅开放6个参观名额,而且必须预约。

詹尼特·卡登(Janet KarDon)如此评价公用表演艺术:“‘公用表演艺术’不是一种风格或运动,而是一种联结社会服务为基础,籍由公用空间中表演艺术作品的存在,使得公众福利被强化。”星辰戏剧节在平沙岛将遭遇的,是长期以来我国表演艺术乡建同样遭遇的问题:如何让表演艺术真正的参与/进入到本地民众的生活当中,如何在符合对方意愿的情况下通过表演艺术“改善”其生活?

马岩松作品《萤》,作品回应了戏剧节主办方试图以表演艺术改造基础设施的诉求

一次短暂的访问和驻留难以真正撼动什么,但是,还是那句话,星辰表演艺术是一个口实,期待着这个口实将几乎被磨灭的计划再次唤醒。从这个意义上说,南我国海星辰戏剧节是将“星辰表演艺术”、“乡间建设/振兴”和“公用表演艺术”三者结合在一起,正如本次戏剧节的顾问北川富朗在其逾20年的星辰表演艺术实践中所援引的“创意卫星城”(Creative Cities)理论那样,在当下全球变得更加充满不确定性的严肃时刻,表演艺术或许可以再次成为一个支点,撬动一个地方的历史与现实,从而再次与“他者”逐步形成联系。

藤本壮介作品《水天一色》,调用自然因素,意在讨论“内/外”关系

“字神的游戏—招牌计划”之一及“环球”标识

平沙岛对面的太平墟的“墟”实际上是“圩”的转写,尽管与平沙岛一样历经了一定程度的衰落,却仍能在这里看到“地方”被一时“隐藏”的潜能。从星辰戏剧节在这个点位的作品分布密度上也可以看得出来而此点。这个展区紧紧围绕着以旧码头和集市为中心的商业场景,进行的“活化”工作更可以从文旅融合的视角去观察,也是戏剧节众多片区中与本地实际融合程度较高的地区。“招牌计划”提示了这里随处可见的来自上世纪八九十年代的招牌美术字体及其往日的辉煌;同时针对太平墟的特产进行梳理,逐步形成从“味觉”角度出发的体验经济。

徐震作品《徐震超市》中的网红广东大姐

太平墟的旧市场内布满了各种手写商品名和宣传用语,看起来会以为此地废弃已久。实际上,直到数年前,这里还在正常运行。建筑师马岩松将码头的巨型灯塔改造成五彩的飞轮,并使用高反光的轻质材料让而此“旧”空间变得轻盈,成功卷动起空间中的旧时记忆。在这里可以显著感觉到建筑师在处理规模体量空间时的娴熟,以及对公用表演艺术环保、坚固、美观及互动属性的理解。相比而言,整座戏剧节中有部分作品的完成度逊色许多,如在“渔耕粤韵”展区(也是作品密度几乎最高的地区),以本地年轻表演艺术家群体为主的创作尚不能产生与场地及观众的有效互动。

展区“外”的太平墟

马岩松作品《时间的灯塔》与陈粉丸作品《星辰窗花》

戏剧节的集中活动期在今年的2月底结束,经过一个月的休整,从2023年3月18日开始,戏剧节进入了日常运营期,或许真正的考验才刚刚开始。每当我们离开展区的“主干道”,任着性子往一些无名小巷中走去,就会发现表演艺术尚未在此地枝繁叶茂。星辰戏剧节就像铁路线一般,最开始仅仅是一个占据无穷小的甚至可以忽略不计的数学意义上的线,脆弱的串联起空间中若干个孤立的点。计划以十年为单位,两年一次的频率持续举行的南我国海星辰戏剧节,能否令众多线索贯穿土地表皮下的神经网络,则是我们值得为之期待的部分。

(本文作者刘林系表演艺术评论人、策展人,文中图片均由作者提供)

点击阅读原文,解锁更多内容~~返回搜狐,查看更多

责任编辑:

还木有评论哦,快来抢沙发吧~